„Ich glaube, das Prinzip des ‘who-done-it’ ist eine dumme Art, sich einen Spaß mit Leuten zu erlauben“. – Patricia Highsmith

„Ich glaube, das Prinzip des ‘who-done-it’ ist eine dumme Art, sich einen Spaß mit Leuten zu erlauben“. – Patricia Highsmith

Sie galt als menschenscheu, liebte ihre Tiere und verweigerte sich dem Medienrummel. Für Patricia Highsmith waren Interviews schrecklich: „Ich weiß nur, dass es zwei Wochen dauert, sich davon zu erholen, so wie nach einem Autounfall“ hat sie einmal geschrieben. Zweifelnd betrachtete sie auch ihren Erfolg als Schriftstellerin und ihr eigenes Werk.

1921 in Fort Worth / Texas geboren, lebte sie nach der Scheidung ihrer Eltern zunächst bei ihrer Großmutter. Im Alter von sechs Jahren kommt sie zu ihrer Mutter Mary nach New York, die mittlerweile den Reklamemaler Stanley Highsmith geheiratet hatte. Ihren leiblichen Vater, der deutscher Abstammung war, lernte sie erst mit zwölf Jahren kennen.

Schon als Jugendliche begann sie zu schreiben, erste Geschichten veröffentlichte sie im „Barnard Quarterly“, der Studentenzeitschrift ihres College. Dort studierte sie neben Literatur auch Zoologie. Nebenbei belegte sie Kurse in Latein, Griechisch und Deutsch. Ein reges Sozialleben mit einer ganzen Reihe von lesbischen Freundschaften prägten ihr Leben zu dieser Zeit.

Nach ihrem Studienabschluß 1942 verdingte sie sich als Comic-Texterin. Endlich konnte sie aus der Enge der mütterlichen Wohnung ausbrechen und sich ein eigenes Appartement leisten. Erste Romane und Kurzgeschichten wurden von Verlagen abgelehnt. 1950 schließlich der Durchbruch: Alfred Hitchcock wurde kurz nach der Veröffentlichung ihres Romans „Strangers on a train“ (dt. „Zwei Fremde im Zug“) auf das Buch aufmerksam und erwarb für 6.800 Dollar die Filmrechte. Patricia Highsmith wurde berühmt und lebte fortan als freie Schriftstellerin.

Zwei Jahre später veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Claire Morgan den Roman „The Price of Salt“ (Neuausgabe 1984 unter dem Titel „Carol“, auf deutsch erstmals 1990 veröffentlicht). Der Roman handelt von einer lesbischen Beziehung mit Happy End. Für die damalige Zeit eine Sensation: Wenn überhaupt Homosexuelle in Romanen auftauchten, büßten sie für ihre „unglücklichen Neigungen“ durch Selbstmord oder qualvolle Depressionen. Nach dem Erscheinen der Taschenbucheausgabe erhielt Patricia Highsmith viele Briefe, in denen ihr Lesben und Schwule für das Buch dankten.

Mit ihrem dritten Roman „The Blunderer“ (1954, dt.: Der Stümper) knüpfte sie wieder an ihr Thriller-Debüt an. In der Folge veröffentlichte sie alle ein bis zwei Jahre einen Kriminalroman. Privat führte sie ein Nomadenleben: Zunächst in Italien, lebte sie ab 1963 in England, ab 1966 in einem kleinen, französischen Dorf, bevor sie sich schließlich 1983 im Tessin niederließ. Ihre steigende Popularität als Schöpferin von psychologischen Krimis, darunter die bekannten „Ripley“-Romane, die besonders in Europa geschätzt wurden, steht im Gegensatz zu ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit. Je bekannter sie wurde, um so mehr zog sie sich zurück, umgab sich mit Katzen und Schnecken, deren Zweigeschlechtlichkeit sie faszinierte.

Auch ihr Interesse als Autorin galt gespaltenen Identitäten, zwanghaften Verhaltensweisen, vor allem aber den „kriminellen Anlagen und Möglichkeiten des Normalmenschen in der Gesellschaft“. Gerechtigkeit, wie sie im regulären „Whodonit“ vollzogen wird, ist für Patricia Highsmith kein Thema. So sind die meisten ihrer Romane keine Krimis im klassischen Sinn. Gelassen schildert sie ihre Figuren, erzählt von einem Frühstück genauso präzise und nüchtern wie von einem Mord und lenkt den Fokus auf die psychologischen Konstellationen. Die Aufklärung des Verbrechens interessiert sie nicht. Sie selber zählte den Roman „The Tremor of Fogery“ (1969, dt. „Das Zittern des Fälschers“) zu einem ihrer besten Bücher.

Zu Lebzeiten veröffentlichte Patricia Highsmith über 20 Romane, sieben Bände mit Kurzgeschichten sowie den Werkstattbericht „Plotting and Writing Suspense Fiction“ (1966, dt.: Suspense oder Wie man einen Thriller schreibt). Viele ihrer Romane wurden verfilmt, unter anderem von Wim Wenders, Claude Chabrol und Anthony Minghella.

Patricia Highsmith starb im Alter von 74 Jahren am 4. Februar 1995 in einem Krankenhaus in Locarno – wie die französische Zeitung „Le Monde“ vermeldete – an Krebs.

Seit 2002 veröffentlicht der Diogenes Verlag in Zürich eine Neuausgabe ihres Werkes. Bislang sind über 20 Romane und Kurzgeschichtensammlungen in neuer Übersetzung erschienen.

So beginnt der Rosenmontag gut: Gleich zweimal Cole Porter. Auf „It’s De Lovely“ gibt es den „authentischen“ Porter. Zum Beispiel Porter himself gibt mit Vince Giordano and The Nighthawks „Anything Goes“ und „You’re The Top“ zum Besten. Ebenfalls hörenswert ist Sonny Rollins‘ Interpretation von „You Do Something To Me“. Als Anspieltipp für Rosenmontag dann aber doch Rosemary Clooney & Perez Prado, die den gleichen Song als Cha-Cha-Cha präsentieren. Jedenfalls knistert, rauscht und vor allem swingt es wunderbar.

So beginnt der Rosenmontag gut: Gleich zweimal Cole Porter. Auf „It’s De Lovely“ gibt es den „authentischen“ Porter. Zum Beispiel Porter himself gibt mit Vince Giordano and The Nighthawks „Anything Goes“ und „You’re The Top“ zum Besten. Ebenfalls hörenswert ist Sonny Rollins‘ Interpretation von „You Do Something To Me“. Als Anspieltipp für Rosenmontag dann aber doch Rosemary Clooney & Perez Prado, die den gleichen Song als Cha-Cha-Cha präsentieren. Jedenfalls knistert, rauscht und vor allem swingt es wunderbar. Etwas gewöhnungsbedürftiger ist der Soundtrack zu dem Film „De-Lovely“, mit Kevin Kline als Cole Porter. Leute wie Robbie Willams, Alanis Morissette oder Sheryl Crow versuchen sich an den Klassikern. Sehr gelungen sind jedoch nur einige Songs, zum Beispiel die fetzige Einspielung von „Let’s Misbehave“ durch Elvis Costello. Eine kleine Perle ist auch Natalie Cole mit ihrer Interpretation von „Ev’ry Time We Say Goodbye“.

Etwas gewöhnungsbedürftiger ist der Soundtrack zu dem Film „De-Lovely“, mit Kevin Kline als Cole Porter. Leute wie Robbie Willams, Alanis Morissette oder Sheryl Crow versuchen sich an den Klassikern. Sehr gelungen sind jedoch nur einige Songs, zum Beispiel die fetzige Einspielung von „Let’s Misbehave“ durch Elvis Costello. Eine kleine Perle ist auch Natalie Cole mit ihrer Interpretation von „Ev’ry Time We Say Goodbye“.  Abilio Estévez: Ferne Paläste (Los Palacios distantes)

Abilio Estévez: Ferne Paläste (Los Palacios distantes) „Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und der Rest des ehemaligen Jugoslawiens, Österreich, Schweiz und das Vereinigte Königreich. Nur die Deutschen träumten noch mit naiver Überheblichkeit davon, mit allem nichts zu tun zu haben: Krieg und Schmuggel, UN-Embargo und Profiteure, Geldwäscher, Menschenschleuser, Waffenhändler, Mafiosi, Banker und Politiker, Staatschefs und Kriegsverbrecher, echte und angebliche Ritter von Malta, echte und falsche Freimauer, und immer wieder alte Bekannte. Man blieb sich treu, und Triest war der Nabel der Welt – oder eben das Tor zum Balkan, auch für das Verbrechen.“

„Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und der Rest des ehemaligen Jugoslawiens, Österreich, Schweiz und das Vereinigte Königreich. Nur die Deutschen träumten noch mit naiver Überheblichkeit davon, mit allem nichts zu tun zu haben: Krieg und Schmuggel, UN-Embargo und Profiteure, Geldwäscher, Menschenschleuser, Waffenhändler, Mafiosi, Banker und Politiker, Staatschefs und Kriegsverbrecher, echte und angebliche Ritter von Malta, echte und falsche Freimauer, und immer wieder alte Bekannte. Man blieb sich treu, und Triest war der Nabel der Welt – oder eben das Tor zum Balkan, auch für das Verbrechen.“ „Ich glaube, das Prinzip des ‘who-done-it’ ist eine dumme Art, sich einen Spaß mit Leuten zu erlauben“. – Patricia Highsmith

„Ich glaube, das Prinzip des ‘who-done-it’ ist eine dumme Art, sich einen Spaß mit Leuten zu erlauben“. – Patricia Highsmith

So erschien im Januar Leslie Silberts Krimi „The Intelligencer“ unter dem deutschen Titel „Der Marlowe-Code“.

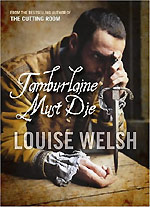

So erschien im Januar Leslie Silberts Krimi „The Intelligencer“ unter dem deutschen Titel „Der Marlowe-Code“.  Wesentlich kürzer und knapper kommt da Louise Welshs „Tamburlaine Must Die“ daher, das im März unter dem deutschen Titel „Tamburlaine muss sterben“ bei

Wesentlich kürzer und knapper kommt da Louise Welshs „Tamburlaine Must Die“ daher, das im März unter dem deutschen Titel „Tamburlaine muss sterben“ bei  Martin Compart: Dark Zone: Ein Noir-Reader

Martin Compart: Dark Zone: Ein Noir-Reader